Généralités

Le terme de pathologie hémorroïdaire est appliqué lorsque les hémorroïdes sont à l’origine de symptômes, dont les plus fréquents sont les douleurs, les saignements et le prolapsus.

Des rectorragies (présence de sang sur le papier, au niveau de la cuvette ou à coté des selles) si elles se produisent en dehors de la défécation, ou chez le patient de plus de 40 ans ou avec facteur de risque au niveau familial, doit faire proposer une endoscopie digestive à la recherche d’une autre cause de saignement sur le tube digestif.

Symptômes

La pathologie hémorroïdaire peut évoluer par crise et/ou de manière chronique.

L’examen du praticien s’attache dans tous les cas à éliminer des signes inflammatoires (présence d’un placard rouge extensif en regard de la tuméfaction). La présence de fièvre, de frissons ou de sueurs ou d’une rougeur (érythème) locale doit faire remettre en cause le diagnostic et évoquer une suppuration ano-périnéale.

Les crises sont de 3 formes :

- La thrombose hémorroïdaire externe correspond à la formation d’un caillot de sang au sein d’un paquet hémorroïdaire externe au niveau de la marge anale qui forme une tuméfaction indurée et douloureuse. En cas de lésion hyper-algique, répondant mal au traitement médical standard, une intervention sous anesthésie locale avec évacuation du caillot peut s’avérer nécessaire sous certaines conditions

- La thrombose hémorroïdaire interne correspond à la formation d’un caillot de sang au sein d’un paquet hémorroïdaire interne au niveau du canal anal. Aucune lésion n’est visible de l’extérieur. Un toucher pelvien et une anuscopie peuvent conforter le diagnostic et éliminer un diagnostic différentiel (abcès intra-mural du rectum). La thrombose peut s’extérioriser et s’étrangler, ce qui peut nécessiter une intervention. Les crises répétées mènent à l’extériorisation progressive des hémorroïdes internes : on parle de prolapsus ou de procidence qui vont nécessiter des manœuvres de réduction par manœuvre externe digitale voire devenir permanente.

- La crise hémorroïdaire (fluxionnaire) : Les douleurs sont typiques au niveau anal avec une sensation de pesanteur et de chaleur, voir un prurit. Elles sont accentuées par le passage des selles et durent en moyenne deux à quatre jours avant de se résorber spontanément. La plupart du temps, aucune lésion n’est visible de l’extérieur. Un toucher pelvien et une anuscopie peuvent conforter le diagnostic et éliminer un diagnostic différentiel.

Le facteur de risque principal, déclenchant les crises est la constipation. D’autres facteurs sont communément évoquées (alimentation épicée, riche, déséquilibrée, consommation excessive de café) sans pouvoir prouver leur implication.

L’évolution de la pathologie hémorroïdaire peut s’accompagner de rectorragies, typiquement de sang rouge vif, accompagnant les selles, éclaboussant possiblement la cuvette après la selle et à type de traces sur le papier. Ces rectorragies sont majorées en cas de crises. L’existence de selles noires et malodorantes ou de rectorragies en dehors des selles doit faire proposer une coloscopie à visée diagnostique.

Traitement

Le traitement d’une crise est avant tout médicamenteux.

Les trois piliers du traitement sont :

- les laxatifs, afin de prévenir une exonération douloureuse ou une occlusion,

- les anti-inflammatoires (après élimination formelle du diagnostic différentiel de suppuration ano-périnéale) et antalgiques,

- les veinotoniques (par voie orale, application locale ou en suppositoire) afin de faciliter le flux sanguin et décongestionner les paquets hémorroïdaires.

La présence d’une thrombose hémorroïdaire, unique, superficielle, hyper-algique, ne cédant pas sous traitement médical bien conduit peut nécessiter une incision avec extraction sous anesthésie locale. Le risque principal est alors hémorragique.

Il n’existe pas de traitement en dehors des crises, mis à part l’éviction des facteurs de risque, notamment une alimentation variée riche en fibre afin de luter contre la constipation.

L’aggravation en intensité ou en fréquence des crises, la présence d’un prolapsus hémorroïdaire récidivant et génant la vie quotidienne, les complications à type de rectorragies sont autant de facteur devant pousser à consulter un spécialiste pour discuter d’un traitement instrumental ou chirurgical.

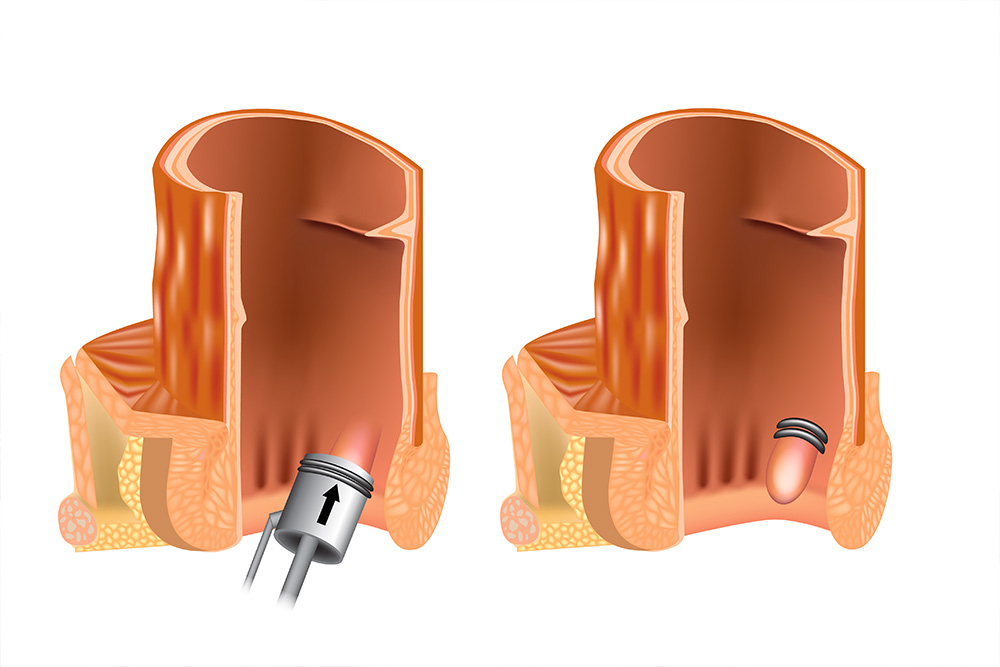

Radiofréquence

La radio fréquence des paquets hémorroïdaires est une technique chirurgicale mini invasive récente. Elle permet des traiter des hémorroïdes internes qui saignent et/ou qui sortent, sans faire de plaie, en « brûlant » grâce à une sonde de radio fréquence les paquets vasculaires. Elle est réalisée à l’occasion d’une courte anesthésie générale ou loco régionale, en ambulatoire le plus souvent. Cette technique offre de bons résultats avec des douleurs modérées et de courte durée, mais le recul est encore insuffisant pour avoir des données fiables sur les risques à long terme et sur le taux de récidive des signes hémorroïdaires.

Ligature artérielle sous contrôle doppler

La ligature artérielle hémorroïdaire sous contrôle Doppler (ou HAL pour Hemorrhoidal Artery Ligation) est une chirurgie dite « mini-invasive ». Elle repose sur la ligature des zones d’afflux sanguin des hémorroïdes internes.

Cette méthode consiste à réaliser à l’occasion d’une courte anesthésie générale ou loco régionale, la mise en place de 6 à 8 points de suture au sommet des hémorroïdes à l’endroit où existent les petites artères qui les irriguent. Cette méthode est guidée par une sonde Doppler introduite dans l’anus.

Cette technique peut être associée à une mucopexie (lifting en 1 à 6 points du canal anal à l’aide d’un fil résorbable). Il s’agit de la technique HAL – RAR (RAR pour Recto-Anal Repair). Les suites sont en général moins douloureuses et le retour à une vie normale plus rapide qu’après la chirurgie classique.

Hémorroïdectomie pédiculaire

La plus « radicale » consiste à enlever complètement les hémorroïdes internes et externes : c’est hémorroïdectomie de type Milligan Morgan. Elle est réalisée sous anesthésie générale ou rachi anesthésie. L’ablation concerne habituellement les trois paquets hémorroïdaires (deux à droite et un à gauche).

Les plaies sont laissées ouvertes ou partiellement fermées. La dissection peut éventuellement être réalisée par une pince bipolaire de thermofusion. Les suites de l’intervention sont habituellement douloureuses au moins pendant les 10 premiers jours. La douleur est plus intense au moment de la selle. Elle nécessite souvent le recours à des calmants puissants comme la morphine et les médicaments anti-inflammatoires. La cicatrisation est lente. Elle est achevée en moyenne 6 à 8 semaines après l’intervention. Ce geste impose en moyenne trois à quatre semaines d’arrêt de travail.

La durée d’hospitalisation varie beaucoup d’un centre à l’autre (entre un et cinq jours), mais cette procédure s’effectue de plus en plus souvent en ambulatoire (le patient ne passe pas de nuit à l’hopital). Des complications existent. Dans la période précoce, il s’agit de difficultés transitoires à la reprise du transit ou à uriner, des saignements abondants qui peuvent survenir jusqu’à 3 semaines après l’intervention. Dans la période tardive, des complications rares peuvent survenir : un rétrécissement cicatriciel de l’anus (exceptionnel) ou des difficultés (en règle générale, modérées) à contrôler les gaz et les selles.